Происхождение птиц - The Origin of Birds

Обложка репринтного издания Dover 1972 г. Происхождение птицпо картине Герхарда Хейльмана | |

| Автор | Герхард Хайльманн |

|---|---|

| Страна | Англия, США |

| Язык | английский |

| Предмет | Орнитология Эволюционная биология Палеонтология |

| Жанр | наука, биология |

| Издатель | Англия: Х. Ф. и Г. Уизерби НАС.: Д. Эпплтон и компания |

Дата публикации | 1926 |

| Тип СМИ | Печать (переплет) |

| Страницы | 209 |

| ISBN | 0-486-22784-7 |

| С последующим | Университеты и традиции (1940)[1] |

Происхождение птиц это ранний синопсис эволюция птиц написано в 1926 году Герхард Хайльманн, а Датский художник и любитель зоолог. Книга родилась из серии статей, опубликованных в период с 1913 по 1916 год на датском языке, и, хотя она была переиздана как книга, в основном она подверглась критике со стороны авторитетных ученых и не получила особого внимания в Дании. Однако английское издание 1926 года стало в то время очень влиятельным из-за широты синтезированных доказательств, а также иллюстраций, использованных в поддержку его аргументов.[2] В течение нескольких десятилетий после публикации он считался последним словом в теме эволюции птиц.[3]

В ходе исследования, представленного в книге, Хейльманн рассматривает и в конечном итоге отвергает возможность существования всех живых и нескольких вымерших групп рептилии как потенциальных предков современных птиц, в том числе крокодилы, птерозавры и несколько групп динозавры.[4] Несмотря на его признание, что некоторые из меньших Юрский тероподы имел много общего с Археоптерикс и современных птиц, он определил, что они вряд ли были прямыми предками птиц и что они были близкородственными потомками,[5] и пришел к выводу, что сходство было результатом конвергентная эволюция а не прямое происхождение.[6] Основываясь в основном на процессе исключения, Хейльманн приходит к выводу, что птицы должны происходить от текодонты, группа архозавры которые жили во время Пермский период и Триасовый периоды.[1] Хотя позже было показано, что этот вывод неверен, Происхождение птиц в то время считался выдающимся исследователем и определял международную повестку дня исследований эволюции птиц на протяжении почти полувека, и большая часть его исследований остается интересной.[5]

Фон

Когда Хейльманн начал свои исследования в начале 1900-х годов, ранняя пташка Археоптерикс был известен только по трем окаменелостям, найденным в известняковых карьерах Solnhofen возле Eichstätt, Германия. Три окаменелости состояли из двух почти полных скелетов, найденных в 1861 и 1877 годах, и одного пера 1860 года. Они были обнаружены всего через несколько десятилетий после открытия динозавров, и, поскольку некоторые динозавры выглядели несколько похожими на птиц, Археоптерикс считалось возможным "пропущенная ссылка "между рептилиями и птицами многими палеонтологами того времени.[5]

Сходства между Археоптерикс, известные динозавры и современные птицы были изучены и подчеркнуты, с Томас Хаксли отстаивая идею, что Археоптерикс как и современные птицы, имели больше общего с тероподными динозаврами, чем с любой другой группой животных. В то время это противоречило мнению анатома сэра Ричард Оуэн из британский музей, кто смотрел Археоптерикс таксономически ничем не отличается от современных птиц. Работа Хаксли вызвала споры, и эта атмосфера неопределенности и споров о происхождении птиц сохранялась вплоть до начала 20 века.[7]

В то время как связь динозавров и птиц (или ее отсутствие) исследовалась в палеонтологии, проблема эволюция полета также находился под пристальным вниманием. Было замечено, что ряд животных с умеренными способностями к полету или планированию, например, летучие мыши, летающие ящерицы и белки-летяги имеют древесный образ жизни. Это привело к мысли, что предки птиц, должно быть, постепенно приобрели способность летать, прыгая между ветвями на верхушках деревьев. Венгерский палеонтолог Франц Нопца предложил альтернативную гипотезу в 1907 году, утверждая, что предки птиц были быстрыми, двуногими животными, родственными тероподным динозаврам. Когда Хейльманн вышел на сцену палеонтологии, эти две группы противоречащих друг другу теорий послужили основой для его исследований и возможных выводов.[5]

Публикация

Между 1913 и 1916 годами Герхард Хейльманн опубликовал серию статей в журнале Датское орнитологическое общество, все это хорошо иллюстрировано и посвящено вопросу происхождения птиц.[5] Он впервые предложил идею популярного трактата об эволюции птиц в 1912 году Отто Хелмсу, редактору журнала Датского орнитологического общества. Хелмс поддержал эту идею, но порекомендовал Хейльманну сначала обратиться за профессиональной консультацией по этой теме.[8] Несмотря на отсутствие формального обучения в зоология, Хейльманну удалось собрать свои исследования с помощью нескольких других, в том числе эксперта по доисторическим животным в Зоологический музей в Копенгагене, Адольф Херлуф Винге, и биолог Д'Арси Вентворт Томпсон из Университет Данди. Виндж, хотя первоначально проявлял интерес к работе Хейльмана, позже оказался источником разочарования, отказавшись подробно вовлекать Хейльмана в различные научные вопросы. В конце концов Хейльманн прервал контакт, выразив некоторую горечь по поводу очевидной перемены в настроениях, которую Хейльманн позже приписал вере Винджа в Ламаркизм.[5]

Оригинальные статьи Хейльмана публично игнорировались датскими зоологами, но вызвали серьезные негласные волнения. Датский зоолог Р.Штамм, например, высмеивал Хейльмана в частных письмах Хелмсу вскоре после публикации его первой статьи. Другие датские зоологи также открыто выразили свое презрение к работе Хейльмана, в том числе профессора зоологии Копенгагенского университета. J.E.V. Удавы и Гектор Юнгерсен. Несмотря на это, Хелмс продолжал стойко поддерживать Хейльмана и его идеи, которые в конечном итоге начали привлекать внимание из-за границы. В апреле 1913 г. американский эксперт по ископаемым птицам Р. В. Шуфельдт На первую статью Хейльмана наткнулся случайно. Шуфельдт, который был женат на норвежке, немного понимал по-датски и смог интерпретировать работы Хейльмана и вскоре после этого установил с ним контакт. Это открыло для Хейльмана возможность вести международную переписку с выдающимися палеонтологами, что способствовало признанию его работ за пределами Дании.[5]

Позже статьи Хейльмана были собраны и опубликованы в виде книги на датском языке в 1916 году с названием, как в его серии: Vor Nuvaerende Viden om Fuglenes Afstamming («наши нынешние знания о происхождении птиц»).[9] Это вызвало такой же недостаток интереса и, как считается, было результатом публикации на датском языке, поскольку это сделало его недоступным для многих ученых, работающих в США и большей части Европы.[1] В области палеонтологии в то время доминировали американские и английские ученые, а в континентальной Европе - Германия и, в меньшей степени, Франция.[2]

Следовательно, по настоянию Шуфельдта, Хейльманн посвятил большую часть следующих нескольких лет попыткам найти англоязычного издателя, готового осуществить перевод его работы. Ни одно из крупных издательств, к которым он обратился, не пожелал сделать это, если сам Хейльманн не был готов финансировать это, что он был не в состоянии сделать.[1] Тем временем Хейльманн воспользовался возможностью пересмотреть и улучшить свою рукопись, которая включала информацию, полученную им при изучении берлинского образца Археоптерикс впервые в 1923 г. по приглашению Йозеф Феликс Помпецкий, профессор Музей естественной истории в Берлине. Личное изучение этого важного экземпляра позволило Хейльманну добавить некоторые дополнительные детали и изменения к своему пониманию бедра, черепа и летные перья.[5] С помощью английского палеонтолога Артур Смит Вудворд из Британского музея, он наконец добился успеха в поиске небольшого лондонского издателя, готового выпустить английскую версию его рукописи в 1926 году.[1]

Редакции

Хотя большая часть оригинального материала была опубликована в журнале Датского орнитологического общества между 1913 и 1916 годами, первая английская версия книги была опубликована в Лондоне в 1926 году Х. Ф. и Дж. Уизерби. В следующем году он был опубликован в США компанией D. Appleton & Company. Книга была переиздана в 1972 г. Dover Publications, Inc.,[10] с единственным изменением, которое заключается в воспроизведении в оттенках серого нескольких иллюстраций, изначально опубликованных в цвете.[11]

Английское и датское издания существенно различались. Английское издание было несколько короче и лаконичнее и включало новую информацию, которую Хейльманн получил, изучая настоящие окаменелости. Археоптерикс в Берлине, а также от зарубежных ученых, приславших ему фотографии и гипсовые слепки. Он также содержал значительно менее резкие выражения по отношению к Боасу и другим, с кем он был не согласен. Любопытно, что английское издание не содержало трансформационных последовательностей, вдохновленных Д'Арси Томпсоном, хотя Хейльманн все же вкратце признал использование своих методов для реконструкции своего Proavis.[8]

План книги

Книга Хейльмана была разделена на четыре основные части. Первые три представляют собой доказательства эволюции птиц из летописи окаменелостей, из эмбрионов птиц и других животных и из живых птиц, соответственно. Четвертый и самый новаторский раздел исследует несколько групп вымерших животных, чтобы определить вероятный корень современных птиц.[1]

Часть I: Некоторые ископаемые птицы

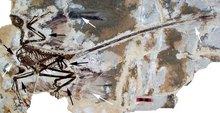

В первом разделе Хейльманн детально исследует ископаемые останки нескольких вымерших птиц, в том числе Гесперорнис, Ихтиорнис, Археоптерикс, и "Archaeornis", название, которое обычно использовалось в то время для берлинского экземпляра, который тогда считался представителем отдельного рода. В этом разделе представлено множество детализированных и помеченных изображений различных частей анатомии скелета этих птиц, а также других групп. вымерших рептилий и некоторых современных птиц. Внимание Хейльмана к деталям в его работах вдохновлено, по крайней мере частично, его неудовлетворенностью анатомическими изображениями этих животных в научных трудах того времени, которые он считал "неудовлетворительными" и "содержащими вводящие в заблуждение ошибки". "[12]

В начале этого раздела Хейльманн приступает к подробному описанию Берлина. Археоптерикс образец, который включает подробные сравнения с конкретными аспектами современных птиц. После сравнения его черепа с черепом Aetosaurus, Euparkeria, и современный голубь, Хейльманн заявляет, что он не согласен с научным консенсусом того времени, что череп Археоптерикс это настоящая птица. Он пишет, что рептильные черты черепа более выражены, ссылаясь на особенности зубов, фенестры, а строение челюстей, несомненно, не похоже на птичье.[13] Хайльманн обнаружил, что большая часть Археоптерикс 'анатомия, по сути, была явно рептильной и в целом противоположной анатомии современных птиц. Это включало таз, у которого отсутствует грудной отросток и очень разные os крестец от современных птиц,[14] так же хорошо как запястье, который, как писал Хейльман, демонстрировал те же явления, что и запястья современных рептилий.[15] Его хвост был также отмечен Хейльманном как чрезвычайно рептильный и ничего не напоминающий о современных птицах.[16]

Далее он заявляет, что другие особенности Археоптериксоднако они удивительно похожи на птиц и мало похожи на своих рептильных аналогов. Рука Археоптерикс считается одной из его самых замечательных черт, имея то, что Хейльманн называет «рептильной основой», которая стала поддерживать первичные перья. Он сравнивает это с примитивной пятизначной рукой рептилии, отмечая очевидные различия, прежде чем описать поразительное сходство руки с рукой теропод. Орнитолестес.[17] Здесь Хейльманн подробно описывает расположение крыльев. Археоптерикс, опираясь на его наблюдение за берлинским экземпляром.[18] Последняя часть этого раздела посвящена анализу анатомии скелета ископаемых птиц. Гесперорнис и Ихтиорнис, но Хейльманн в конечном итоге решает, что они не имеют значения для его исследований.[19] Он завершает раздел, заявляя, что Археоптерикс «может быть охарактеризован как рептилия, переодетая птицей», и утверждает, что его исследования должны перейти от скелета к мягким тканям, чтобы прийти к окончательному выводу.[20]

Часть II: Эмбриональные стадии рептилий и птиц

В этом разделе Хейльманн извлекает доказательства из своих наблюдений за стволовые клетки, пропитка, деление клеток, онтогенез и сравнительный эмбриология о вероятном происхождении птиц. В начале этого раздела довольно много деталей посвящено сравнительным исследованиям половых клеток многих различных видов современных птиц и рептилий (и нескольких млекопитающие ), включая некоторые комментарии к движению штопора, наблюдаемому в сперматозоиды клетки нескольких видов птиц и рептилий, но не млекопитающих.[21] Затем он предлагает аналогичное сравнение между яйцеклетки птиц и рептилий, и обнаруживает здесь значительно большее сходство, чем любой из них с яйцеклеткой млекопитающего.[22] После анализа половых клеток он продвигается по циклу развития, исследуя процесс оплодотворения и последующего расщепление из зигота. Он представляет здесь несколько рисунков и иллюстраций расщепления бластодерма у рептилий и птиц.

Он подробно рассматривает выражение эволюционных этапов в развитии эмбрионов, прослеживая от процесса деления клеток до развития специфических анатомических особенностей. Он находит поразительное сходство между эмбриональным развитием рептилий и птиц, включая детали анатомии скелета (с особым вниманием к рукам и ступням) и различных органов. Он отмечает, что эмбрионы птиц и рептилий развиваются висцеральные дуги, намекая на их водное происхождение. Более интересный для его цели Хейльманн пишет в том же духе, что эмбрионы некоторых птиц ясно показывают структуру с тремя когтями на пальцах, по крайней мере один из которых ( Hoatzin ) сохраняет настоящие когти после вылупления. Он упоминает другие анатомические особенности эмбрионов птиц, которые также намекают на их рептилоидное происхождение, например, эмбриональное расщепление эмбриона. пигостиль на отдельные отдельные позвонки.[23]

Часть III: Некоторые анатомические и биологические данные

Часть III посвящена анатомическим сравнениям между существующими птицами и рептилиями, причем Хейльманн находит следы взаимоотношений между ними в примерах окон, когтей, мозга, органов чувств, половых органов и других особенностей. Он приходит к выводу, что многие из этих черт у рептилий и птиц «почти идентичны». Он ссылается на то, что другие особенности явно произошли друг от друга, например, птичье перо, по сути, представляет собой цилиндрическую чешуйку с бахромой.[24]

Он начинает раздел с анализа временного отверстия, обнаруженного в черепе многих сохранившихся до наших дней птиц. После тщательного сравнения он отвергает широко распространенное в то время представление о том, что это временное отверстие гомологично надвисочное окно у рептилий. Вместо этого он заключает, что это недавняя особенность.[25] Затем он делает несколько наблюдений над строением крыльев современных птенцов. Он обнаруживает, что у некоторых видов современных птиц есть когти на первом и втором пальцах в очень молодом возрасте, а некоторые, например, хоатзин, даже используют эти временные когти, чтобы лазать, в том числе по ветвям деревьев. Он также обнаруживает, что гораздо больше птенцов имеют нефункциональную клешню на первом пальце, как и некоторые взрослые птицы.[26]

Затем подробно исследуются органы с проведением различных сравнений между рептилиями и птицами. Он начинает с мозга, подробно анализируя мозговой и мозжечок структура нескольких животных, включая птиц, крокодилов и млекопитающих. Несмотря на то, что он заметно более развит, Хейльманн обнаруживает, что общая структура мозга очень похожа у птиц и рептилий, и описывает мозг современных птиц как «дальнейшую эволюцию специфических признаков, уже обнаруженных у рептилий».[27] Он также считает, что глаза птиц и рептилий удивительно похожи, особенно в развитии линза, а также ухо, которое обнаруживает гораздо больший промежуток между Sauropsida и млекопитающие, чем птицы.[28] Он описывает половые органы птиц и рептилии аналогичным образом структурно похожи, и обнаружил, что, хотя большинство видов самцов птиц потеряли пенис, чтобы уменьшить вес, те, у которых он сохранился, имеют поразительное сходство с существующими рептилиями. Он пишет, что вторичные половые признаки также похожи между птицами и рептилиями, причем обе группы часто используют яркие цвета и структуры для демонстрации.[29] Он завершает раздел, предлагая еще несколько сравнений структур и органов, в том числе легкие, мышцы ambiens, а также клюв и чешуйчатые ножны. Взятые вместе, Хейльманн интерпретирует эти многочисленные сходства как еще одно доказательство близкого родства птиц и рептилий.[30]

Часть IV: Провианцы

В последнем разделе Хейльманн пытается обобщить информацию из предыдущих трех разделов, чтобы раскрыть вероятное происхождение определенной группы предков. При этом он обсуждает особую морфологию гипотетического существа, которое он называет «провианом», которое должно было существовать между современными птицами и их рептильными предками. Сделав смелое утверждение, что птицы произошли от рептилий, Хейльманн цитирует Закон необратимости Долло в качестве основной причины, по которой он считает, что птицы не могут быть потомками динозавров-теропод, несмотря на их многочисленные морфологические сходства. Закон Долло гласит, что свойство или орган, однажды утраченные в результате эволюции, не могут быть восстановлены. Одна постоянно сбивающая с толку проблема, с которой Хейльманн столкнулся в своем исследовании связи между птицами и рептилиями, заключалась в том, что современные птицы обладают поперечный рычаг а динозавры-теропод, по его наблюдениям, - нет. Поскольку древние окаменелости рептилий, предшествовавшие динозаврам, явно обладали вилкой другого типа, Хейльманн пришел к выводу, что эта особенность не могла быть потеряна и восстановлена в ходе эволюции. Основываясь на этом законе, он поэтому отверг возможность прямого тероподного предка птиц, хотя и признал, что теропод и птицы должны были иметь близкие отношения.[31]

В этом разделе Хейльманн исследует несколько групп возможных предков в дополнение к целурозавры, включая птерозавры, предвкушает, и псевдозухианы. Основываясь на его неприятии тероподов из-за проблем с поперечными рычагами, а также на том, что Хейльманн считал поразительным морфологическим сходством между черепами Археоптерикс, Aetosaurus и Euparkeria, Хейльманн заключает, что наиболее вероятным является псевдозухийное происхождение птиц. В заключительной части этого раздела рассматривается проблема провиана, который Хейльманн умозрительно проиллюстрировал как в скелете, так и в естественной обстановке. Он построил гипотетический череп этого животного на основе математической комбинации черепов Археоптерикс, Euparkeria, Aetosaurus, и Орнитосух. Аналогичным образом он построил и его скелет. В этом разделе он также сравнивает свой собственный Proavis с аналогичным Proavis, созданным американским натуралистом. Уильям Биб. Хейльманн исследует и отвергает собственный Proavis Биба (названный Бибом «Тетраптерикс»), основываясь на его анализе документации Биби о тазовых крыльях у эмбрионов птиц, свидетельств которой Хейльманн нашел мало.[32]

Он завершает этот последний раздел, конкретизируя свой Proavis и резюмируя свой взгляд на происхождение птиц, согласно которому птицы улетели от рептилий у псевдозухий. С этой точки ветвления птицы и динозавры эволюционировали по параллельным эволюционным путям миллионы лет как двоюродные братья, а не как предки.[33] Он воображает, что эти рептилии постепенно приобрели бы двуногую походку и в конечном итоге превратились из наземных бегунов в лесных скалолазов, развивая прыжковые способности, увеличиваясь в длину. Попутно чешуя предков рептилий стала «потрепанной» и постепенно превратилась в перья, начиная с предплечья и хвоста и постепенно распространяясь на все тело. Необходимость для этого животного быть искусным альпинистом послужила катализатором удлинения его фаланг, которые в конечном итоге стали бы достаточно длинными и сильными, чтобы удерживать крыло. Могут развиться мощные мышцы, чтобы закрепить эти конечности, которые будут воздействовать на грудину. Все это вместе способствовало бы возникновению ускоренного метаболизма, что привело бы к теплокровному состоянию, известному у современных птиц. Это развитие произошло бы вместе с увеличением мозга, необходимым для координации и контроля этих утонченных функций. Таким образом, заключает Хейльманн, рептилия превратилась в птицу.[34]

Наследие

В 1868 году Томас Хаксли опубликовал О животных, которые занимают промежуточное положение между птицами и рептилиями., что делает веские доводы в пользу родовой связи между птицами и динозаврами.[35][неудачная проверка ] Предложение Хаксли о том, что птицы произошли от динозавров, основано прежде всего на его наблюдении сходства между Археоптерикс и Компсогнат - оставался респектабельным и широко распространенным в палеонтологическом сообществе до публикации Происхождение птиц.[36] Хейльманн больше, чем кто-либо другой, был ответственен за повсеместное неприятие связи динозавров и птиц.[37] Однако его выводы включали нечто большее, чем простое отрицание динозаврового происхождения птиц: например, он поддерживал древесное происхождение птичьего полета, он твердо соединил птиц с рептилиями, а не с млекопитающими, и он был ответственен за то, чтобы наконец положить конец этому идея, что птицы произошли от птерозавров.[38] Некоторые аспекты его исследования продолжали оказывать влияние еще долгое время после его публикации.[39]

Wishbones и связь динозавр-птица

Предложенная родословная thecodontian в конечном итоге потеряла популярность, отчасти потому, что клада thecodontia не является монофилетический, что означает, что он не имеет уникальных диагностических характеристик (и сегодня в значительной степени считается устаревшей группой).[40] Но основная причина того, что гипотеза Хейльмана оказалась неверной, заключается в проблеме ключицы. Хейльманн подошел очень близко к тому, чтобы связать теропод и птиц друг с другом, даже зашел так далеко, что написал, что «казалось бы довольно очевидным выводом, что именно среди целурозавров мы должны искать птичьего предка». Однако ему мешало это сделать из-за очевидного отсутствия ключицы у хищных динозавров, что отражало его строгое соблюдение закона Долло: предки рептилий обладали ключицей, но потеряли ее в какой-то момент в процессе эволюции до динозавров. Следовательно, для того, чтобы Хейльманн поверил, что предки птиц лежат в основе динозавров, необходимо иметь доказательства наличия ключиц в кладах динозавров.[38]

По совпадению, маленький динозавр-теропод по имени Овираптор филоцератопс был обнаружен, когда Хейльманн работал над своей книгой, и был описан Генри Фэрфилд Осборн в 1924 году. Рисунок 8 статьи Осборна, перерисованный с окаменелости, показывает то, что позже было доказано как овирапторидный треугольный рычаг между руками животного, интерпретированный Осборном как межключичный сустав («Ic.» на рисунке 8).[41] К сожалению, эта важная структура была идентифицирована неправильно.[42] Если бы Хейльманн изучил эту статью так же внимательно, как и большую часть своего исходного материала - или поехал в Нью-Йорк, чтобы лично увидеть образцы, - он, возможно, полностью отменил бы свои выводы.[38]

Как бы то ни было, заключение Хейльмана было настолько убедительным, что предотвратило дальнейшие дискуссии по этому поводу даже перед лицом дополнительных противоречивых свидетельств. В 1936 г. палеонтолог Чарльз Льюис Кэмп описал нового теропод из юрского периода Северной Америки, Сегизавр. Нравиться Овираптор, Сегизавр безошибочно узнаваемая ключица,[43] но в отличие от Овираптор, он также был явно идентифицирован как таковой в описывающей его статье. Несмотря на это, предположение о динозавре с поперечными костями грубо игнорировалось гораздо позже, и в течение многих лет состояние исследований динозавров оставалось неизменным.[38] возможно, из-за эффектов Депрессия и Вторая мировая война.[44]

Возрождение интереса к связи между динозаврами и птицами во многом было связано с открытиями и исследованиями палеонтологов. Джон Остром в 1960-е гг. В частности, его открытие и описание хорошо сохранившихся дромеозавр динозавр Дейноних. Остром описал Дейноних как чрезвычайно похожий на птицу, с птичьими чертами, такими как фуркула, большие грудные пластины, горизонтальное положение, птичий позвоночник и окостеневшие грудные ребра и крючковые процессы. Исследование Остромом этого животного произвело революцию в том, как люди думали о динозаврах: как о метаболически энергичных, активных хищниках.[45] Несколько лет спустя Остром также повторно проанализировал окаменелости Археоптерикс, сделав вывод, что животное было более рептильным, чем первоначально описано Хейльманном, отметив, в частности, сходство его ног с лапами Дейноних, а также множество других функций.[46] На самом деле сходство было настолько сильным, что рука Археоптерикс позже был описан как "миниатюрная версия Дейнонихs. "Эти открытия послужили основой для возрождения гипотезы происхождения птиц от динозавров.[33]

Модели эволюции полета

Хейльманн предполагал, что птицы произошли от наземных животных, которые стали древесными и способны со временем прыгать между ветвями. Их потомки в конечном итоге смогут летать по мере увеличения длины прыжков, что приведет к большей специализации и, в конечном итоге, к способностям махать руками. Эта гипотеза «с деревьев вниз» была первоначально предложена Отниэль К. Марш в 1880 г. Эта общая теория о способе эволюции полета птиц сохранилась до наших дней, особенно (но не исключительно) среди противников тероподного происхождения птиц.[47] Сюда входят палеонтологи, такие как Алан Федучча, которые по существу согласны с утверждением Хейльмана о том, что предки птиц, должно быть, были древесными.[48]

Происхождение полет птицы сам по себе до сих пор горячо обсуждается. Ясно, что перья должны были быть предпосылкой для полета у птиц (хотя полет, возможно, не был предпосылкой для перьев). До сих пор не было единого мнения о том, идет ли полет с земли вверх или с деревьев вниз, и Хейльманн был в значительной степени ответственен за популяризацию идеи опускания деревьев на раннем этапе. Современная идея гипотезы о древесном (или опущенном деревьях) мало изменилась со времен Хейльмана, и в нем говорится, что полет птиц должен был начаться с того, что птицы взбирались вниз с вершин деревьев, что сделало планирование предшественником взмахов крыльев или полета с приводом. Поскольку эти ранние пташки стали более эффективными планерами, они начали бы расширять свой диапазон и возможности, развивая более мощный полет. В этом предполагаемом способе эволюции птиц сильно замешан «Proavis» Хейльмана, который, вероятно, был бы лазанием, сидением, планирующим четвероногим на ранней стадии. У этой гипотезы происхождения птичьего полета было много сторонников, в том числе Уолтер Дж. Бок и Алан Федучча.[40]

С древесной гипотезой конкурирует идея о том, что птицы произошли от бегущих птичьих предков, известная как беглая (или наземная) гипотеза. В этом сценарии древние птицы могли прыгать или бегать по земле и ненадолго взлетать в воздух, возможно, чтобы избежать препятствий или поймать насекомых. Поскольку эти животные стремились преодолеть силу тяжести, полет с двигателями мог появиться рано. Они также могли использовать свою путевую скорость, чтобы взбираться по деревьям или другим крутым склонам, разработав для этого все более изощренный механизм взмахов. Эта модель требует очень беглого и пернатого предка. Сторонники беглой гипотезы приводят ноги, ступни и руки Археоптерикс как наследование от беглого манирапторан предок. У этой модели также было много приверженцев на протяжении многих лет, включая Джона Острома и Жак Готье.[40]

Древесная гипотеза была популярна во времена Хейльмана, даже до его исследований, поскольку она была выдвинута Маршем. Он потерял популярность после исследования Острома в 1960-х и 1970-х годах, в котором было высказано предположение, что предки птиц были быстроходными двуногими животными, что подтвердило уверенность бегущей модели. Фокус снова сместился к древесной модели, когда в начале 2000-х были обнаружены несколько китайских нептичьих теропод из раннего мела. Эти новые находки, представленные в основном Эпидендрозавр и Микрораптор, были описаны как обладающие чертами, указывающими на древесный образ жизни; Микрораптор у него даже есть летные перья на ногах, что позволяет предположить, что это был планер. Хотя древесная гипотеза по-прежнему популярна в наше время, есть несколько сторонников бегущей модели, и единого мнения достигнуто не было. Приверженность древесной модели разделяют как палеонтологи, которые признают динозавровое происхождение птиц, так и меньшинство, которое все еще считает, что птицы произошли от группы рептилий, не являющихся динозаврами. Хотя древесная модель была в некоторой степени популярна до исследований Хейльмана, его работы помогли продвинуть и популяризировать ее, и эта идея продолжает оставаться в силе.[49]

Ножки-крылья Биби

В четвертом разделе Происхождение птиц, Heilmann исследует гипотезу Tetrapteryx, предложенную Уильям Биб в 1915 г. Эта гипотеза была основана на наблюдениях за птичьими эмбрионами и птенцами, у которых Биб обнаружил предположительно атавистический бахрома маховых перьев на задних конечностях. Его основные доказательства были получены в результате исследования зарождающихся перьев на бедре четырехдневного ребенка. Белокрылый голубь. Он предположил, основываясь на этой эмбриологической кайме и теория перепросмотра что птицы когда-то прошли через стадию «тетраптерикса» в своей далекой эволюции, которую он представил как гипотетическое четырехкрылое летающее животное.[50]

Хейльманн, хотя и был взволнован идеей Биби, нашел мало доказательств существования этих ножек, изучая птенцов в коллекции Зоологического музея в г. Копенгаген. Он также исследовал птенцов более основных видов птиц, таких как страус и эму, ища там следы крыльев ног, но безуспешно. Даже после изучения птенцов птиц, тесно связанных с голубями Биби, в том числе голубей, он все еще не обнаружил следов ног-крыльев. Вместо этого он обнаружил на бедрах птенцов «серию перманентных перьев, а не атавизма. Если бы это был настоящий реликт из столь далекого прошлого, он бы быстро проявился, как проблеск, в зародыше или подушечке. снова исчезнуть ". Далее Хейльманн обрисовал морфологические трудности, связанные с таким крылом ноги, указав, что оно может помешать выживанию. Фактически, теория тетраптерикса Биба была полностью проигнорирована Хейльманном, и это оставалось консенсусом в орнитологической литературе намного позже.[51] Несмотря на это, иллюстрации Проависа Хейльмана имеют короткую кайму из перьев за бедром, что, по мнению некоторых авторов, было вдохновлено идеей Биби о тетраптериксе.[52]

Биба относительно не испугало признание научным сообществом отказа Хейльмана от его теории, о чем свидетельствует тот факт, что он все еще писал о своей гипотезе о тетраптериксе даже в 1940-х годах.[53] Его приверженность своей теории была обоснованной, поскольку в 2003 году в раннем меловом периоде было сделано революционное открытие. Формация Цзюфотан из Ляонин, Китай: Microraptor gui, маленький четырехкрылый дромеозавр, который вновь подтвердил верность древесной модели происхождения птичьего полета. Самой примечательной особенностью этого животного было наличие на его руках и ногах длинных перистых перьев, образующих набор из четырех аэродинамических крыльев, которые, по предположениям его первооткрывателей, использовались для планирования.[54] Это открытие сразу же возродило идею о том, что перья на ногах могли иметь какое-то отношение к происхождению полета у птиц, основанное на идее, первоначально предложенной Биби и отвергнутой Хейльманном.[55]

Сегодня описание Бибом своего гипотетического четырехкрылого птичьего предка в 1915 году считается пророческим, и нет никаких сомнений в том, что Микрораптор выглядит поразительно похоже на иллюстрации Tetrapteryx почти вековой давности.[56] После его открытия Микрораптор оказал эффект как на оживление гипотезы о древесном происхождении, так и, наконец, положивший конец широко распространенному игнорированию Хейльманом теории тетраптерикса.[57]

Сноски

- ^ а б c d е ж Палаты (2002) С. 154–185.

- ^ а б Ньюланд (2004) С. 1–11.

- ^ Шипман (1998) п. 110.

- ^ Вайшампель, Додсон и Осмольска (2004) п. 220.

- ^ а б c d е ж грамм час Рис (2007) С. 1–19.

- ^ Александр и Фогель (2004) п. 197.

- ^ Длинный (2008) С. 3–4.

- ^ а б Рис (2010) С. 69–91.

- ^ Саломонсен (1946) С. 146–149.

- ^ Worldcat.org

- ^ Хайльманн (1926)

- ^ Хайльманн (1926) п. 3.

- ^ Хайльманн (1926) С. 5–9.

- ^ Хайльманн (1926) С. 15–21.

- ^ Хайльманн (1926) С. 22–23.

- ^ Хайльманн (1926) п. 30.

- ^ Хайльманн (1926) С. 23–25.

- ^ Хайльманн (1926) С. 26–32.

- ^ Хайльманн (1926) С. 38–56.

- ^ Хейльманн (1926) п. 57.

- ^ Хайльманн (1926) С. 61–63.

- ^ Хайльманн (1926) С. 64–65.

- ^ Heilmann (1926) С. 61–94.

- ^ Heilmann (1926) pp. 97–132.

- ^ Heilmann (1926) С. 97–100.

- ^ Heilmann (1926) С. 100–105.

- ^ Heilmann (1926) С. 105–109.

- ^ Heilmann (1926) С. 110–114.

- ^ Heilmann (1926) С. 115–125.

- ^ Heilmann (1926) п. 132.

- ^ Heilmann (1926) pp. 139.

- ^ Heilmann (1926) С. 196–199.

- ^ а б Bakker (1986) pp. 306–318

- ^ Heilmann (1926) п. 202.

- ^ Huxley (1868) pp. 66–75

- ^ Paul (1988) п. 195.

- ^ Wilford (1985) С. 186–187.

- ^ а б c d Paul (2002) С. 9–10.

- ^ Feduccia (1999) п. 55.

- ^ а б c Fastovsky & Weishampel (2005) п. 324.

- ^ Osborn (1924) С. 1–12.

- ^ Paul (2003) п. 191.

- ^ Camp (1936) С. 39–56.

- ^ Paul (2010) п. 10.

- ^ Ostrom (1969) pp. 1–165.

- ^ Ostrom (1976) pp. 91–182.

- ^ Chiappe (2007) С. 33–34.

- ^ Tudge (2010) п. 58.

- ^ Martin (2006) п. 470.

- ^ Beebe (1915) С. 38–52.

- ^ Welker (1975) С. 168–169.

- ^ Christiansen (2003) С. 99–118.

- ^ Beebe (1942)

- ^ Xu et al (2003) pp. 335–340.

- ^ Fucheng et al (2006) pp. 395–404.

- ^ Prum (2003) С. 323–324.

- ^ Chinsamy-Turan (2005) п. 135.

Смотрите также

Рекомендации

- Alexander, D.E. & Vogel, S. (2004). Nature's Flyers: Birds, Insects, and the Biomechanics of Flight. Издательство Университета Джона Хопкинса. ISBN 0-8018-6756-8.

- Bakker, Robert T. (1986). Ереси динозавров. Уильям Морроу и компания. ISBN 0-688-04287-2.

- Beebe, C. W. A. (1942). "Evolution of a Lizard into a Bird". Proceedings of the Eighth American Scientific Congress. 3 (296).

- Beebe, C. W. A. (1915). "Tetrapteryx stage in the ancestry of birds". Zoologica. 2: 39–52.

- Camp, C. (1936). "A new type of small bipedal dinosaur from the Navajo sandstone of Arizona" (PDF). Бык. Dept. Geol. Sci. (Калифорнийский университет). 24.

- Чемберс, Пол (2002). Bones of Contention: The Archaeopteryx Scandals. John Murray Ltd. ISBN 0-7195-6054-3.

- Chiappe, Luis M. (2007). Glorified Dinosaurs: the origin and early evolution of birds. Джон Вили. ISBN 978-0-471-24723-4.

- Chinsamy-Turan, Anusuyu (2005). The Microstructure of Dinosaur Bone: Deciphering Biology with Fine-Scale Techniques. Издательство Университета Джона Хопкинса.

- Christiansen, Per & Bonde, Niels (2003). "Body plumage in Археоптерикс: a review, and new evidence from the Berlin specimen" (PDF). Comptes Rendus Palevol. 3 (2): 99–118. Дои:10.1016/j.crpv.2003.12.001.

- Fastovsky, David E. & David B. Weishampel (2005). The Evolution and Extinction of the Dinosaurs, 2nd edition. Издательство Кембриджского университета.

- Feduccia, Alan (1999). Происхождение и эволюция птиц. Издательство Йельского университета. ISBN 978-0300078619.

- Fucheng, Zhang, Zhonghe, Z. and Dyke, G. (2006). "Feathers and 'feather-like' integumentary structures in Liaoning birds and dinosaurs". Геологический журнал. 41 (3–4): 395–404. Дои:10.1002/gj.1057.CS1 maint: несколько имен: список авторов (связь)

- Хейльманн, Герхард (1926). Происхождение птиц. New York: Dover Publications, Inc. 1972 edition. ISBN 0-486-22784-7.

- Хаксли, Т. (1868). "On the animals which are most nearly intermediate between birds and reptiles". Летопись и журнал естественной истории. 4-й. 2.

- Long, John (2008). Feathered Dinosaurs: The Origin of Birds. Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета. ISBN 978-0-19-537266-3.

- Martin, Anthony J. (2006). Введение в изучение динозавров (2-е изд.). Blackwell Publishing. ISBN 0-632-04436-5.

- Nieuwland, I.J.J. (2004). "Gerhard Heilmann and the artist's eye in science, 1912–1927". PalArch's Journal of Vertebrate Paleontology. 3 (2). ISSN 1567-2158.

- Центр компьютерной онлайн-библиотеки OCLC. WorldCat: all editions for 'The Origin of Birds'. OCLC 702765.

- Osborn, H.F. (1924). «Три новых теропода, Протоцератопс zone, central Mongolia". Американский музей Novitates. 144: 1–12.

- Ostrom, J. H. (1976). "Археоптерикс and the origin of birds". Биологический журнал Линнеевского общества. 8 (2): 91–182. Дои:10.1111/j.1095-8312.1976.tb00244.x.

- Ostrom, J. H. (1969). «Остеология Deinonychus antirrhopus, an unusual theropod from the Lower Cretaceous of Montana". Peabody Museum of Natural History Bulletin. 30.

- Paul, Gregory S. (2010). Принстонский полевой путеводитель по динозаврам. Издательство Принстонского университета.

- Paul, Gregory S. (Editor) (2003). The Scientific American Book of Dinosaurs. Макмиллан. ISBN 0-312-26226-4.CS1 maint: дополнительный текст: список авторов (связь)

- Paul, Gregory S (2002). Dinosaurs of the Air: the evolution and loss of flight in dinosaurs and birds. CJHU Press. ISBN 0-8018-6763-0.

- Paul, Gregory S (1988). Хищные динозавры мира. Саймон и Шустер. ISBN 0-671-61946-2.

- Prum, R. O. (2003). "Dinosaurs Take to the Air". Природа. 421 (6921): 323–324. Дои:10.1038/421323a. PMID 12540882.

- Райс, Си-Джей (2010). "Angels, Demons, Birds and Dinosaurs: Creativity, Meaning and Truth in the Life, Art and Science of Gerhard Heilmann (1859–1946)". Междисциплинарные научные обзоры. 35 (1): 69–91. Дои:10.1179 / 030801810X12628670445509.

- Ries, C.J. (2007). «Создание Proavis: истоки птиц в искусстве и науке Герхарда Хейльмана 1913–1926». Архивы естественной истории. 34 (1): 1–19. Дои:10.3366 / anh.2007.34.1.1.

- Salomonsen, F. (1946). "Gerhard Heilman, 26 Juni 1859 - 26 Marts 1946". Dansk Ornithologisk Forenings Tidsskrift. 40: 146–149.

- Shipman, Pat (1998). Taking Wing: Archaeopteryx and the Evolution of Bird Flight. Саймон и Шустер. ISBN 0-684-81131-6.

- Tudge, Colin (2010). The Bird: A Natural History of Who Birds Are, Where They Came From, and How They Live. Репринтное издание. Пресса трех рек.

- Weishampel, David B .; Питер Додсон; Halszka Osmólska (2004). Динозаврия (2-е изд.). Калифорнийский университет Press. ISBN 0-520-06726-6.

- Welker, R. H. (1975). Естественный человек: жизнь Уильяма Биба. Издательство Индианского университета. ISBN 0-253-33975-8.

- Wilford, John Noble (1985). Загадка динозавра. Альфред А. Кнопф. ISBN 0-394-74392-X.

- Xu, X., Zhou, Z., Wang, X., Kuang, X., Zhang, F. and Du, X (2003). "Four-winged dinosaurs from China". Природа. 421 (6921): 335–340. Дои:10.1038/nature01342. PMID 12540892.CS1 maint: несколько имен: список авторов (связь)